ADC到底是什么?(九)旁觀者何時被殺傷

因為腫瘤結(jié)構(gòu)復(fù)雜、藥物尤其是大分子藥物浸潤難度比較大,加上腫瘤抗原暴露比較有限、有些腫瘤細胞可能根本就不表達靶點抗原,所以ADC毒素的旁觀者殺傷效應(yīng)是現(xiàn)代ADC的一個重要性質(zhì)。但是旁觀者殺傷的具體機制現(xiàn)在還并不十分清楚,一個重要原因是腫瘤微環(huán)境很難模擬,體外實驗、甚至動物體內(nèi)實驗都很難真正復(fù)制患者腫瘤微環(huán)境的復(fù)雜情況。

ADC毒素釋放后可能很快逃離了毒素釋放細胞、立即開始殺傷旁觀者,也可能等毒素釋放細胞被殺死后跟隨其它細胞內(nèi)物質(zhì)被釋放到腫瘤微環(huán)境繼續(xù)殺傷其它腫瘤細胞,具體是在哪個階段開始的旁觀者殺傷與毒素進出細胞膜速度、靶點濃度、毒素與靶點結(jié)合力有關(guān)。

毒素在細胞內(nèi)釋放后穿過細胞膜一般認為遵循一級動力學(xué),即逃離速度與藥物濃度成正比。據(jù)阿斯利康科學(xué)家最近的研究顯示,DXd離開腫瘤的動力學(xué)常數(shù)K為0.7/小時、即一半DXd從腫瘤離開需要約1小時(t1/2=0.693/K)。但此前有研究估計這個時間只需要1分鐘,估計與具體哪類腫瘤細胞有關(guān)。無論是1分鐘還是1小時都顯著短于DXd殺死腫瘤細胞所需要時間(幾天甚至更長),所以DXd從ADC中被釋放后可能并沒有時間殺死毒素釋放細胞再去殺死其它腫瘤細胞,而是立刻加入微環(huán)境敢死隊開始無差別殺傷。

有些毒素雖然可以快速逃離細胞,但也可能高強度與靶點蛋白結(jié)合,當靶點蛋白濃度較高時(比如微管和DNA)大量毒素會被吸附在靶點蛋白上因此影響旁觀者殺傷。在真實腫瘤微環(huán)境中從毒素釋放細胞中逃離不等于就可以遠離這個細胞,因為即使小分子毒素要穿越腫瘤復(fù)雜組織也不容易,但這類研究并不多、所以旁觀者殺傷動力學(xué)也信息較少。密歇根大學(xué)的Thurber教授在這方面做過不少基礎(chǔ)研究,有助于我們理解旁觀者殺傷。

因為體內(nèi)實驗比較復(fù)雜,他們構(gòu)建了一個三維體外系統(tǒng)(spheroid),利用這個體系評價了常用毒素的旁觀者殺傷效應(yīng)。ADC可以用綠色熒光標記、毒素殺傷效應(yīng)則用組蛋白損傷作為代替信號(紅色gH2A.X),從圖1可以看到在實驗早期殺傷信號(但不一定是已經(jīng)殺死、只是中彈了)主要在spheroid的邊緣。

圖1.

但隨著毒素殺紅了眼,spheroid內(nèi)部沒有與抗體結(jié)合的腫瘤也大量中彈(但未必死亡)。所以在這個體系中ADC是優(yōu)先殺傷毒素釋放細胞的(圖2)。但spheroid是個人工系統(tǒng)、毒素在這個系統(tǒng)中穿行速度可能較慢,即雖然毒素可以快速離開毒素釋放細胞、但卻不能快速浸潤到spheroid內(nèi)部,所以還是優(yōu)先殺傷了毒素釋放細胞。在擴散動力學(xué)中有一個叫做Damkohler數(shù)的參數(shù)描述毒素釋放與在組織中穿行的相對速度,據(jù)模型推算DAR4 ADC在2.5 mpk劑量下這個參數(shù)~3時旁觀者殺傷效應(yīng)最強,DXd為0.85、Lys-MSS-DM1則是0.01。

圖2.

但spheroid結(jié)構(gòu)與腫瘤微環(huán)境是不同的(比如沒有血流、血管、其它供給通道),那么在小鼠腫瘤微環(huán)境中旁觀者殺傷動力學(xué)是怎樣的呢?這個實驗顯然更難做,所以作者只做了一個時間點(72小時)。從圖3可以看出,至少在72小時的時候毒素殺傷(紅色熒光)已經(jīng)不僅限于ADC(TAK164)能到的區(qū)域了、即旁觀者殺傷已經(jīng)與毒素釋放區(qū)域(綠色熒光)沒有明顯區(qū)別了。那這是否說明在小鼠腫瘤微環(huán)境中毒素可以更快穿透組織、能更有效實現(xiàn)旁觀者殺傷呢?

圖3.

作者又做了一個實驗,這個實驗比較ADC(TAK164)、Fc靜默TAK164、單抗阻斷靶點抗原+ TAK164、以及單抗阻斷靶點抗原+ Fc靜默TAK164四種條件下的旁觀者殺傷。從圖4可以看到TAK164可以殺傷ADC不能浸潤區(qū)域的腫瘤(第一列),但這似乎不是靶點抗原(GCC)介導(dǎo)的,因為靜默F(xiàn)c后雖然TAK164可以大量進入微環(huán)境(綠色)但殺傷力大減(紅色,第二列)。而靶點被單抗飽和后雖然TAK164失去進入微環(huán)境通行證,但殺傷力卻與第一列無異(第三列)。當然同時用單抗阻斷靶點并靜默F(xiàn)c后TAK164對就腫瘤視而不見了(第四列)。

圖4.

所以在小鼠腫瘤微環(huán)境中毒素是可以進行無差別殺傷的(至少在一定時間內(nèi)),但這似乎并不是來自與靶點抗原的仇恨,而是微環(huán)境中有人通過Fc受體暗中煽風點火。

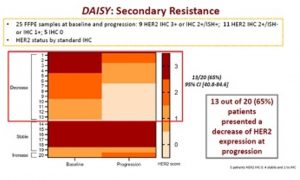

在小鼠模型研究旁觀者殺傷效應(yīng)已經(jīng)很難,在患者研究就更難了。患者參與臨床試驗主要是為了得到優(yōu)先治療機會、順便證明新療法的療效和毒性,藥物工作機制對患者、甚至醫(yī)生來說并不重要。目前最有價值的一個臨床研究是T-DXd的DAISY試驗,其中一部分是比較使用T-DXd產(chǎn)生應(yīng)答患者疾病進展后的HER2變化。從這個圖5可以看到T-DXd進展后有65%患者HER2下降、但下降并不明顯,另有35%腫瘤頂風作案,HER2或者沒變或者增加。這個結(jié)果有多種可能,但其中一個可能是T-DXd并沒有優(yōu)先殺傷HER2陽性腫瘤細胞。DXd在殺傷毒素釋放細胞前已經(jīng)離開該細胞進入微環(huán)境開始無差別殺傷,敏感細胞殺光后疾病進展,留下很多HER2陽性細胞等待新一代ADC的出現(xiàn)。這也與ADC毒性主要以脫靶毒性為主一致,即毒素釋放細胞并不會被ADC優(yōu)先殺傷、而僅僅起到一個引狼入室的功能。

圖5.

美中藥源原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載注明出處并添加超鏈接,商業(yè)用途需經(jīng)書面授權(quán)。★更多深度解析訪問《美中藥源》~

★ 請關(guān)注《美中藥源》微信公眾號 ★

發(fā)表評論

要發(fā)表評論,您必須先登錄。

微信號:美中藥源

微信號:美中藥源